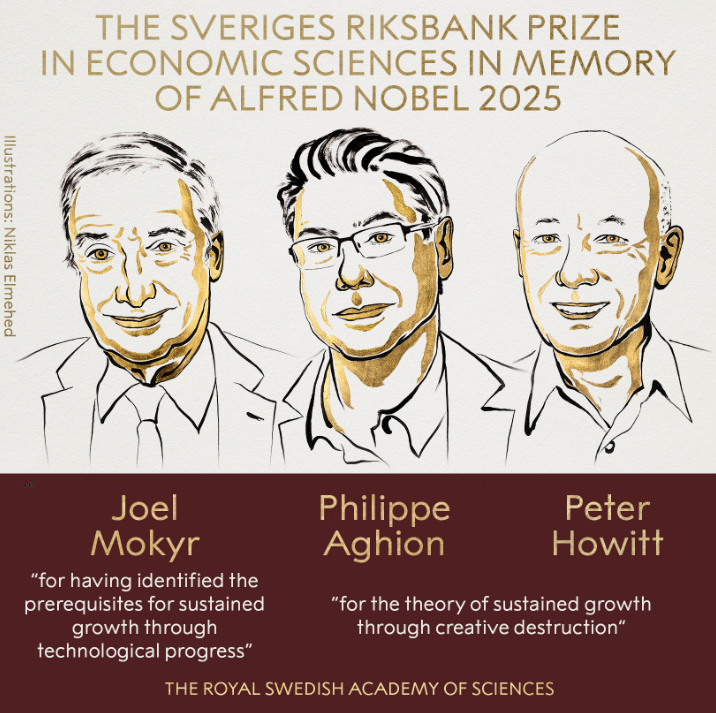

10月13日,2025年诺贝尔奖揭晓最后一个奖项。

据新华社报道,瑞典皇家科学院当天在斯德哥尔摩宣布,将本年度诺贝尔经济学奖授予经济学家乔尔·莫基尔、菲利普·阿吉翁和彼得·豪伊特,以表彰他们对创新驱动经济增长理论的阐释。

这一结果,不仅是对三位学者卓越学术贡献的肯定,更在深层次上,向整个经济学界发出了一个强有力的信号:经济学需要将目光从抽象的数学模型和量化分析,重新聚焦到那个充满能动性、创造力和不确定性的核心主体——企业家,以及他们所代表的企业家精神上。

相信已经有越来越多的人发现,经济学的发展近年来正在呈现出一种显著的“科学化”或“工程化”趋势。为了追求理论的精确性和预测的准确性,经济学家们越来越多地依赖复杂的数学工具、计量模型和大规模数据集。这种范式,无疑极大地提升了经济学分析的严谨性,使其在政策评估、市场预测等领域取得了丰硕的成果。

然而,硬币的另一面是,当经济学越来越像一门物理学或工程学时,也可能在不经意间丢失了其作为一门社会科学的灵魂。经济活动的本质,是人的活动,且根植于复杂的社会、文化和制度环境之中,充满了非理性的冲动、直觉的判断和对未来的想象。

当模型为了简洁和可解性而将“人”简化为同质化的、完全理性的“经济人”时,那个最能体现经济活力与变迁的群体——企业家,便在理论的视野中变得模糊甚至消失了。

本届诺贝尔经济学奖的颁发,可以被视为对这一趋势的深刻反思与重要纠偏。三位获奖者的研究,虽然也运用了严谨的数学模型,但其核心洞见却牢牢抓住了人和技术创新这一经济增长的内生动力。

作为一位杰出的经济史学家,莫基尔的研究视野宏大,将经济增长置于漫长的历史与思想变迁之中。也提醒我们,企业家精神的涌现并非凭空而来,而是需要一个宽容失败、鼓励探索、允许颠覆性思想自由竞争的社会作为支撑。这是一种超越了单纯经济激励的、更深层次的文化与制度前提。

如果说莫基尔揭示了企业家精神得以生长的“土壤”,那么阿吉翁与豪伊特则构建了企业家如何作为“引擎”驱动经济增长的理论大厦。他们继承并极大地发展了约瑟夫·熊彼特的思想,在“熊彼特式增长范式”的理论框架里,经济增长不再是平稳的、线性的累积过程,而是一个充满“生”与“死”的、持续不断的产业迭代过程。

企业家为了追逐创新成功后带来的超额利润,会投入资源进行研发活动。一旦新的技术、产品或商业模式被创造出来,就会在市场上淘汰旧的技术、产品和商业模式。这就是“创造性破坏”。正是这种破坏与新生交织的循环,构成了经济长期增长的核心动力。

在这个模型中,企业家不再是被动的“黑箱”,而是主动的、有目的的行动者。他们的预期、他们的冒险、他们的决策,都成为驱动宏观经济增长的关键内生变量。

阿吉翁和豪伊特的“熊彼特式增长范式”,成功地为企业家精神在经济学理论中找到了一个精确而核心的位置,让经济学家们的研究中,终于能够清晰地“看见”企业家的能动性。

将这三位学者的贡献并置,我们看到了一幅更加完整、更加贴近现实的经济增长图景。经济发展并非简单的要素投入和产出,而是一个由文化、制度与个体能动性共同塑造的复杂演化过程。

可以说,2025年的诺贝尔经济学奖是一次实至名归的嘉奖,其表彰的不仅是三位学者个人杰出的智慧,更是一种研究范式的胜利。这也呼唤经济学回归其本源,正视经济活动的复杂性、动态性和人的中心地位。

经济学需要理论的简洁与优美,但更需要对现实世界的洞察与谦卑。正如阿吉翁在其著作《创造性破坏的力量》中所指出的那样:“历史经验告诉我们,面对创造性破坏的浪潮,我们既不能故步自封,也不能放任自流,而是应该积极地去管理它,从而实现包容性繁荣。”

而管理这一过程的核心,最重要的,正是重新看见被长期遮蔽的企业家精神。今年的诺贝尔奖,让企业家精神重新在经济学的殿堂里,闪耀出应有的光芒。

还没有评论,来说两句吧...