来源:@华夏时报微博

华夏时报记者 栗鹏菲 叶青 北京报道

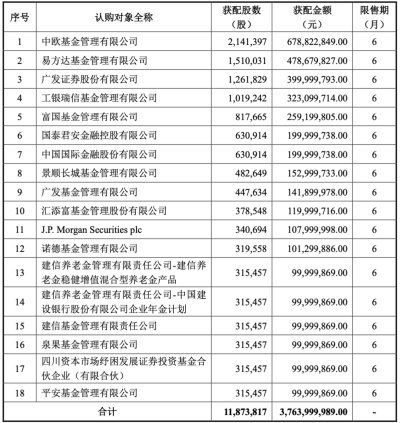

资本市场又一次将目光投向创新药赛道。近日,百利天恒宣布完成总额达37.64亿元的A股定增,这场再融资吸引了众多顶级公募机构积极参与。其中,中欧基金葛兰旗下产品以6.79亿元认购额位居首位,工银瑞信赵蓓、富国基金朱少醒等知名基金经理也纷纷大额跟进。

在医药板块经历深度调整后,此次多家头部机构一致看好并重金投资单一创新药企的现象,颇引人关注。有市场观点认为,这或许预示着机构投资者对真正具备源头创新能力和出海潜力的生物科技公司给予了更高估值,也体现了资本市场对创新药行业长期发展逻辑的坚定信心。

机构扎堆抢筹,明星基金经理调仓路径隐现

根据公告,本次百利天恒定增发行价为317元/股,共向18名特定对象发行1187.38万股。从获配名单来看,公募基金是最大买家,呈现出明显的机构化特征。除中欧基金获配6.79亿元外,易方达基金、广发证券等机构也名列前茅,前10名认购对象的获配金额均超1亿元。

基金经理们的操作路径值得玩味。葛兰管理的中欧医疗健康混合和中欧医疗创新股票本次分别认购185.59万股和28.55万股。截至2季度末,百利天恒分别是中欧医疗健康混合、中欧医疗创新股票的第七、第六大重仓股。不过,按照百利天恒公布的截至9月10日的前十股东持股名单,中欧医疗健康混合减持了该公司部分股份,持股数量降至374.21万股。

一位长期跟踪医药板块的私募基金经理对《华夏时报》记者解释:这一“先减后增”的操作中,季度间的减持可能源于基金整体的流动性管理或阶段性获利了结,属于正常的仓位调整。但此次定增是基金的加仓良机,显示出基金经理对该公司价值的再确认。

同样引人注目的是,工银瑞信基金发布公告称,包括赵蓓管理的工银医疗保健行业、工银养老产业、工银前沿医疗在内的7只产品参与了此次百利天恒定增。其中,赵蓓旗下3只产品共认购75.27万股,总成本2.39亿元,工银瑞信基金7只产品合计获配3.23亿元。

富国基金也公布了旗下基金投资百利天恒非公开发行股票的情况,共15只基金合计认购百利天恒81.77万股,合计认购2.59亿元。其中,朱少醒管理的富国天惠精选成长认购31.55万股,总成本为1亿元;范妍管理的富国稳健增长认购12.62万股,总成本为4000万元。

“在当前市场环境下,机构敢于大额锁定6个月参与定增,本身就是一种强烈的信心体现。”上述私募经理表示。

无盈利高市值,创新药研发具有“吞金”特性

机构的热捧,与百利天恒当前面临的财务表现形成了鲜明对比。根据最新财报,2025年上半年,公司营收仅为1.71亿元,同比大幅下滑96.92%,归属于母公司股东的净利润亏损高达11.18亿元。这种“断崖式”的业绩表现,其根源在于创新药研发的“吞金”特性。同期,公司研发投入飙升至10.39亿元,同比增幅超过90%。

“创新药研发本身就是一场豪赌。”某券商医药行业分析师对《华夏时报》记者坦言,在创新药领域,企业可能三至五年无盈利,却仍具备较高市值,这对非医药出身投资人来说或许难以理解。“因为创新药本质上是在为产品未来三到五年后的盈利预测去定价,前提是你能够预判该治疗领域的刚需市场,以及现有管线在中期的竞争格局的相对确定性。”

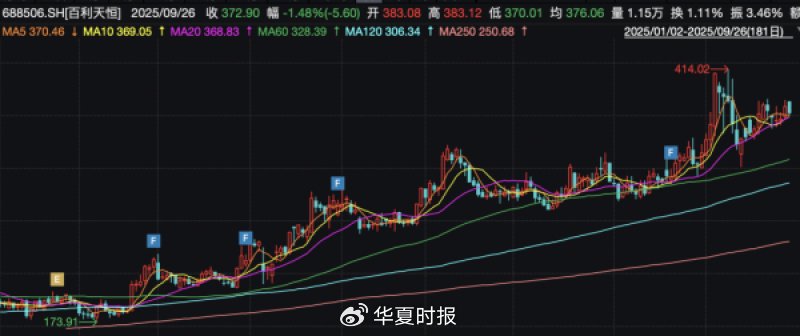

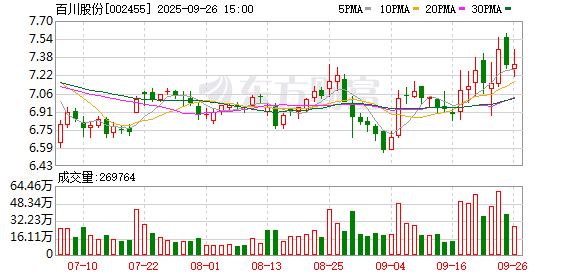

截至2025年9月26日,百利天恒年内涨幅为94.49%,最新市值1,540亿元,在A股创新药企中总市值排名为第4位,位列恒瑞医药、药明康德和百济神州之后。

据了解,这与它的核心产品——注射用BL-B01D1(iza-bren)被市场看好有关。2025年9月,BL-B01D1用于铂耐药复发上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌的适应症被纳入突破性治疗名单;2025年8月,该产品在美国获得FDA授予的突破性疗法认定,用于治疗EGFR突变的非小细胞肺癌(NSCLC)患者。

值得注意的是,就在定增落地后不久,百利天恒宣布iza-bren用于既往经含铂化疗及PD-1/PD-L1抑制剂治疗失败的不可手术切除的局部晚期或转移性尿路上皮癌患者已被国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)纳入突破性治疗品种名单,这已是该产品获得的第八项国内突破性认定。

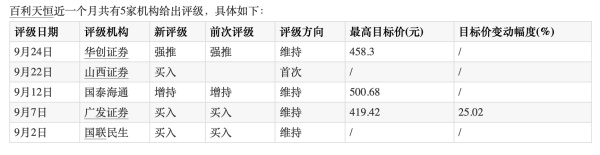

专业机构的研究观点也佐证了市场的乐观预期。9月24日,华创证券发布评级报告称,维持百利天恒“强推”评级。近一个月内,还有四家知名机构相继对其进行了正面评级。

创新药企现两大发展路径,投资逻辑日益清晰

在百利天恒如今备受资本追捧的背后,是其早期投资者独具慧眼的战略布局。据某券商医药行业分析师向《华夏时报》记者透露,早在2023年一季度,将百利天恒纳入前十大重仓股的主动权益基金仅有5只,其中包括富国基金孙笑悦、东方红资产江琦、宝盈基金姚艺等基金经理。

据该分析师介绍,随着今年创新药板块行情深化,创新药企可划分为两大类型:一类是以创新药为核心业务的“专注型”企业,如百利天恒、百济神州、康方生物等,这类公司往往采取“一条路走到底”式的发展策略;另一类则是依托传统业务现金流成功实现转型的“双轮驱动型”企业,如科伦药业、华东医药等,其传统业务不仅提供稳定的现金流支撑创新研发,更在市场估值层面带来了重估机会。

从顶尖基金经理的最新表态来看,创新与出海已成为行业发展的核心关键词。葛兰在中欧医疗健康混合2025年中期报告中明确表示,将维持长期价值投资框架,重点布局创新药械产业链、OTC及消费医疗等核心领域。她认为,虽然面临全球经济波动等潜在风险,但政策支持和产业创新升级将为行业提供有力支撑。

工银瑞信基金赵蓓则从全球视野出发,指出ADC药物、GLP-1减肥药等领域的重大进展正在重塑行业格局。她特别强调,“license-out热潮”的兴起标志着国内创新药企研发能力获得国际认可,而行业“供给侧改革”的推进将有利于头部企业脱颖而出。

责任编辑:麻晓超 主编:夏申茶

还没有评论,来说两句吧...