21世纪经济报道记者 韩利明 上海报道

“20多瓶啊!一次性全往脸上打,说是打的重组胶原蛋白薇旖美。要求对方提供产品照片,就发来了两瓶,就说这两瓶为一组调配着用。追问哪瓶才算薇旖美,对方翻来覆去就一句‘都是旗下的,有配比’。单看照片,连单瓶多少剂量都看不清楚。”

王女士(化名)提起妹妹在美容店的经历仍心有余悸。她展示的照片里,两张斑驳的操作台上散落着二十多个玻璃小瓶,标签上模糊印着“重组Ⅲ型人源化胶原蛋白液体敷料”“Ⅵ型” 字样,找不到任何规格标识。更让她不安的是,事后多方求证发现,这些被宣称“薇旖美旗下”的产品,与正品毫无关联。

这样的场景并非孤例。当成分不明、内容不详、剂量不清的针剂在小作坊里被包装成“生物科技新品”,当求美者为“变美”在非正规场所注射来历不明的产品,医美市场的光鲜表象下,早已暗流涌动。

数据勾勒出医美行业狂奔的轨迹:2023年我国医美行业规模达到2669 亿元,预计 2031 年将突破7000亿元大关。高速增长的赛道上,玻尿酸、肉毒素、重组胶原蛋白等产品迭代加速,却也让一些不法商家嗅到了漏洞——用模糊信息包装劣质产品,在监管盲区里收割利益。

“医学美容或者整形美容的发展很快,跟新材料新技术的产品迭代密切相关,也包括在既有产品上增加新的适应证。这些新产品的问世为广大求美者提供了更多选择,但不能成为乱象的遮羞布。”一位三甲医院整形外科医生向21世纪经济报道指出,“目前还是新产品频出的高峰时期,机构也向雨后春笋一样冒出来,整形美容专业医生的培养亟待加强和提升,以满足行业发展的需要。”

中日友好医院整形外科副主任医师马力也曾向21世纪经济报道强调,“求美者在选择产品时应充分了解其特性,考察医生注射经验与技术;术后严格遵循按摩、禁忌事项及复诊要求。更重要的是,务必关注产品、医美机构和医生资质的‘三正规’标准,避免因选择低价或不合规机构,为自身带来不必要的风险。”

热销产品的真假迷局

薇旖美是锦波生物旗下的拳头产品,凭借重组胶原蛋白的技术标签,在医美市场迅速占据一席之地。

市场数据印证了薇旖美的吸引力。开源证券研报数据显示,自薇旖美问世以来,2021-2023年销量分别达2.5万瓶、16.4万瓶、57.6万瓶,维持三位数以上高增长。锦波生物官网更是显示,全球首个注射级重组人源化胶原蛋白冻干纤维销量突破200万支。

薇旖美的走红,是重组胶原蛋白市场蓬勃发展的缩影。华龙证券研报显示,2023年中国重组胶原蛋白医美注射剂零售端市场规模为43亿元,占医美注射剂零售端市场规模的6.4%;预计到2027年,这一规模将达到143亿元,占比提升至9.8%。此外,2023年中国重组胶原蛋白医用敷料零售端市场规模也已达到110亿元。

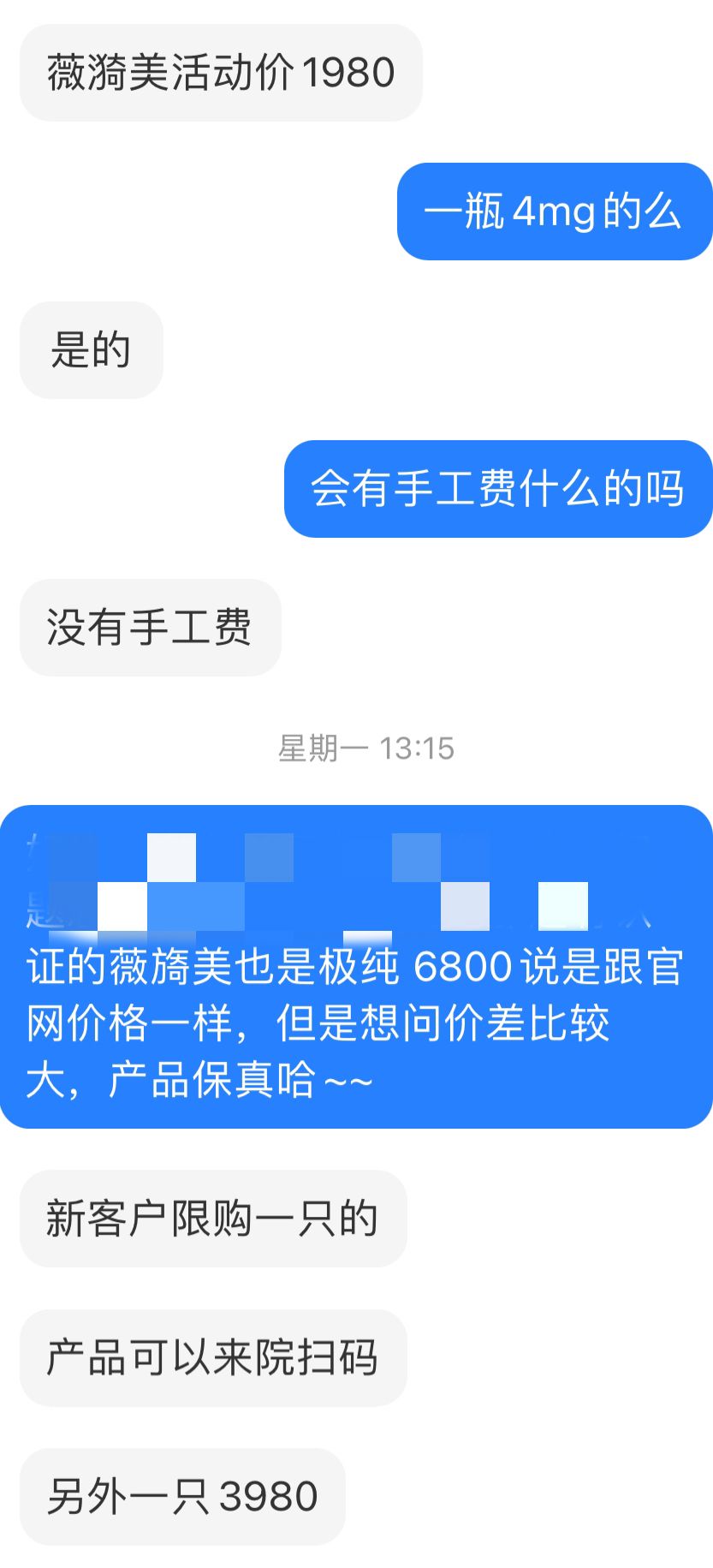

然而,高增长的市场和旺盛的需求,也让薇旖美所在的赛道滋生出诸多乱象。21世纪经济报道记者在社交平台搜索“薇旖美”时发现,不少账号以“医美医生”名义科普产品,更有使用“薇漪美”“薇旖镁”等同音字混淆视听。其中有一位自称“医生”的人士向记者介绍,“薇漪美”的极纯针对眼下干纹,建议一边用一瓶4mg,活动价1980元。

当记者追问价格和产品真伪时,该“医生”补充,“新客户限购一支,另一支则需3980元,来院可扫码验真。”但记者通过薇旖美官微的“认证机构”查询功能,并未找到该“医生”及其所在医美机构的相关信息。

作为对比,薇旖美官网标注薇旖美®极纯(重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维,用于面部真皮填充以纠正额部动力性皱纹,包括眉间纹、额头纹和鱼尾纹,4mg/瓶)售价6800元,薇旖美®至真(10mg/瓶)售价高达18730元。不过记者翻阅多个社交平台发现,不少“医美人”声称薇旖美到手价在900元/瓶到1500元/瓶不等,与官网价格相差悬殊,部分报价甚至不足官网定价的两成。

更令人警惕的是,薇旖美官微已多次发文提示风险,称发现多家未经授权的医疗机构通过网络平台提供与薇旖美®极纯相关服务,并强调“公司严格依照国家三类医疗器械法律、法规组织产品生产和流通,仅对指定的医疗美容机构开放产品供应。”

“市场上的违规操作并不少见。有的机构把20ml规格的薇旖美当水光针注射,实际上这类大容量产品更适合涂抹。”一位医美业内人士向21世纪经济报道记者表示,“由于消费者对产品规格、适用范围了解不深,很容易被熟人或网络宣传误导,在非正规机构陷入‘错用产品’‘违规操作’的风险。”

乱象的滋生,与重组胶原蛋白市场的快速扩张密切相关。除巨子生物、锦波生物等龙头企业构建起从上游原料端到下游终端产品研发、生产、销售的全产业链体系外,庞大的市场蛋糕还吸引了众多中小厂商,其中不乏通过资质造假、以次充好等方式的牟利者。

正如薇旖美在官微中反复强调的,消费者需认准“正规医生、正规机构、正规产品”,这三个“正规”背后,是抵御医美风险的重要防线。

从假针剂到速成“医生”

虚假产品、无证行医与违规机构的泛滥,绝非是重组胶原蛋白赛道的特例,而是整个医美行业挥之不去的阴影。

《弗若斯特沙利文:2024年中国轻医美产品行业白皮书》的数据触目惊心:市面流通的医美针剂正品率仅35%,也就是说在市面流通的3支医美针剂中,正品仅有1支,其余都是水货或者假货。中国消费者协会的数据也显示,医美消费投诉 【下载黑猫投诉客户端】中,超30%涉及产品质量问题。

今年3月宁夏高级人民法院披露的一起案例,揭开了非法医美产业链的冰山一角。2023年1月,开化人程某因为一次偶然机会,发现低价销售医美产品有利可图,便开始代购肉毒素、玻尿酸,赚取差价。

生意越做越大,程某不再满足于代购的“中间商赚差价”。为构建更庞大的销售体系,她利用丈夫邓某名下的医疗器械公司作为“壳资源”,将大型电商平台的客户引流至公司工作微信号。比如,一旦有顾客在邓某的医疗器械公司网店下单,就会收到一条信息,提示如果需要了解医美产品可以加某微信号。

2023年1月至11月间,程某及相关人员在未取得任何药品、医疗器械经营许可的情况下,非法销售“白肉”“红肉”等15种A型肉毒素达93.81万元;贝拉、艾莉薇等7种玻尿酸89.85万元。最终,开化县检察院以妨害药品管理罪提起公诉,法院判处程某夫妻等人有期徒刑并处罚金,连带支付刑事附带民事赔偿金550.97万元。

“非法医美是多重风险叠加。”有三甲医院皮肤科医生向21世纪经济报道记者指出,以肉毒素为例,作为国家严控的医疗用毒性药品,个人根本无法通过正规渠道购买,其运输储存有严格温度限制,非正规渠道的产品连基本保存条件都无法保证。更危险的是注射环节——在家庭、美容院、酒店甚至美甲店进行的“代打”,属于违法行医,一旦出现中毒等意外,后果不堪设想。

据央视新闻报道,解放军总医院第五医学中心化学损伤中毒救治科2024年接诊了300多名“肉毒中毒”患者。

“严重的肉毒中毒会导致呼吸困难、脏器衰竭,甚至致命。”中国整形美容协会副会长、解放军总医院第四医学中心烧伤整形医学部整形修复科主任医师陈敏亮在接受媒体采访时强调,患者发现疑似中毒后须第一时间到医院就医,并视情况注射血清治疗。

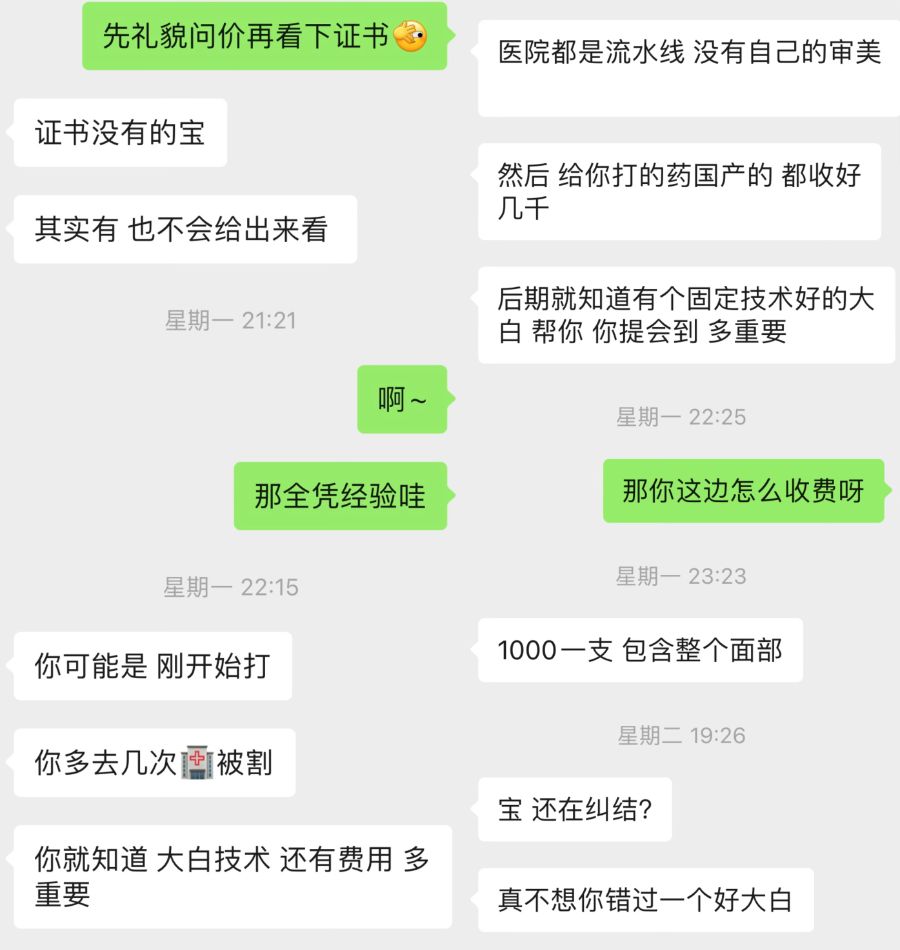

然而现实是,社交媒体上“代打”泛滥成灾。21世纪经济报道记者随机在多条医美话题下留言“求代打”,两天内就有近五人自称“持证医生”“正规军”联系,宣称可以操作水光针、玻尿酸、肉毒素等。

其中一位自称“医院在职”的人士,在被追问是否为整形科医生时含糊其辞,当记者要求其出示证书时更是直接坦言,“没有证书,有证也不给看的。医院都是流水线,用国产货收大几千,不如找我这样审美在线的,性价比高多了,1000元/支,包含整个面部。”

这种乱象的滋生,离不开“医美速成班”的推波助澜。央视新闻今年6月底披露,有所谓的“医美速成培训班”打着“零基础包教会”“推荐就业”等旗号,3580元学针剂、4980元学线雕,声称几天就能掌握技术。

更荒诞的是,福州某培训班因讲师在酒店房间为消费者注射时出现严重事故——女孩注射肉毒素后昏厥,培训被迫中止,讲师匆忙去处理急救。这些速成班不仅教授违规技术,甚至公然传授规避执法的技巧。

有网友直言,“他们培养的不是‘医生’,而是拿着针管的刽子手。”

“一个医生的医学教育大概有三段,包括在校教育、毕业后教育(住培和规培)、在职教育。”在上述整形外科医生看来,整形外科医生在具备医学专业知识和技能之外,还需要具备心理学知识、法学知识、良好的沟通能力及耐心、非常好的外语功底、社会学知识、美学知识、文学沉淀,“医疗美容的核心是‘医疗’,任何忽视合规性的操作,都是拿健康甚至生命赌运气。”

当医美行业以每年数百亿元的规模加速扩张时,那些在非正规机构里被注射进皮肤的不明针剂,那些在“速成班”里练就的“注射手艺”,正在悄悄吞噬着消费者对“变美”的信任。

但行业的健康发展,从来不是某一方的责任,这要求企业守住合规底线,监管织密防护网络,消费者更要擦亮双眼。唯有多方合力,才能让狂奔的医美行业回归理性,让每一份“变美”的需求,都能得到应有的尊重与保护。

还没有评论,来说两句吧...