新京报记者 程亚龙 编辑 甘浩 校对 刘军

7月2日,新京报刊发“银行女职员虚构理财产品诈骗近亿元,花6000余万打赏主播”的报道,其中打赏款被予以刑事追缴的判决,引发了公众讨论:赃款被用于直播打赏,直播平台和主播应该退还吗?

新京报记者注意到,使用赃款打赏主播引发的刑事追赃问题,也曾引发法律界的众多讨论,在司法实践中也存在争议。有法院认为打赏属于赠与行为或平台在获得高额打赏时,未提供合理对价服务,对平台进行追缴。也有法院在判决中指出,平台属于“善意取得”或不宜通过刑事追缴程序处理,未在刑事判决中作出向平台追缴的决定。

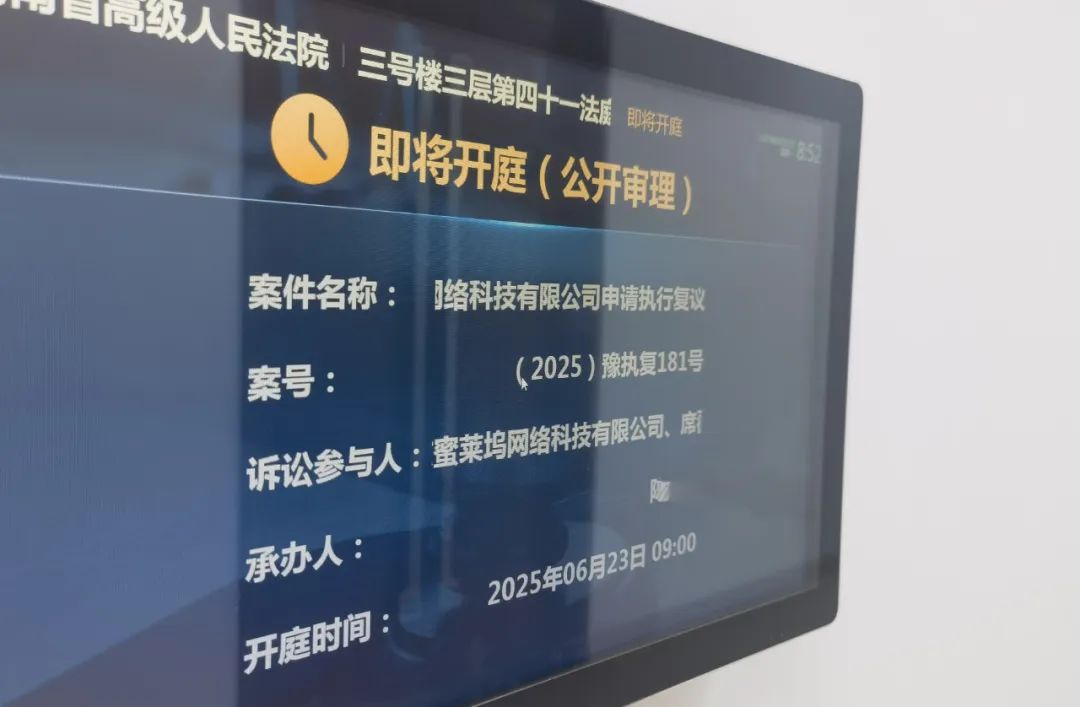

▲2025年6月23日,河南省高院就网络直播平台申请的执行复议召开听证会,该案中法院判决向直播平台刑事追缴1800余万。新京报记者 程亚龙 摄

━━━━━

赃款打赏是否追缴判例不一

在新京报的报道中,银行女职员席薇于2009年至2022年间,虚构理财产品,私刻公章,以“保本保息、收益高”等为由,先后收取31名客户1.6亿余元的理财本金,截至案发尚有9000余万元未返还,其中6000余万元被席薇用于直播打赏。最终,席薇因诈骗罪被判处无期徒刑,直播平台及主播被刑事追缴,要求退还赃款。

新京报记者梳理发现,此前已有多起司法判例涉及平台打赏的追缴案例。

山东一电子股份有限公司的财务人员张某鹏,通过修改公司对账单及伪造保证金账户账单的形式,侵占转移公司1356.87万元人民币,其中在某直播平台充值打赏主播500多万元。法院认为,直播平台在获得高额打赏的同时未提供合理对价服务,不是善意取得。最终,法院判决对公安机关冻结的该直播平台所属公司账户内的存款予以追缴发还被害单位。

2021年,山东省济南市高新区人民法院对另一起职务侵占案作出判决,也认为被告人4826万余元侵占款中打赏给主播的2300余万元,应予追缴。理由是,给主播刷礼物打赏是赠与合同关系,主播在获得高额打赏的同时未付出相应的劳动,不是善意取得。

北京市通州区人民法院,在审理的同类案件中,曾给出不同的说法。

该案的刑事判决书披露,胡某某在担任某公司财务出纳期间,编造虚假支出、报销项目将公司2585.5万元汇入自己的个人账户,用于网络直播打赏、网络游戏消费等。法院认为,冻结在案的案外人钱款涉及众多法律主体和多重法律关系,根据本案具体情况,不宜直接在刑事审判中通过刑事追缴程序处理,可另行依法解决。

一审判决后,胡某某提起上诉。胡某某的上诉理由及被害单位的代理意见均认为,打赏是赠与法律行为,直播平台不构成善意取得,应当将冻结在案的钱款发还给被害单位。

北京市第三中级人民法院二审认为,本案确定的事实是胡某某将本单位财物用于网络直播打赏、网络游戏消费,本案依法追究的是胡某某所犯职务侵占罪的刑事责任。在案证据不足以证明第三方网络直播平台对涉案财物的取得系恶意,故在本案中不予以追缴。

2023年,北京市三中院工作人员曾以上述案件为例,在《人民司法》杂志发布标题为“赃款用于网络打赏应受善意取得制度限制”的文章。文中提及,在案件办理过程中,对于犯罪所得赃款用于网络打赏是否应当追缴,曾存在两种不同意见。第一种意见认为平台未及时制止胡某某的打赏行为具有过失,胡某某的打赏行为应当视为赠与行为,故平台对于涉案钱款不能构成善意取得,应当予以追缴。第二种意见认为平台主观上并不明知胡某某打赏的资金来源,打赏行为系有偿消费行为,故平台对涉案钱款构成善意取得,冻结在案的平台内钱款不成立刑法意义上的赃款,不应予以追缴。

新京报记者注意到,在席薇诈骗案中,运营直播平台的北京蜜莱坞网络科技有限公司在向法院提交的执行异议材料中,列举了25例赃款打赏主播,法院未向平台刑事追缴的司法判决。而参与执行异议听证会的受害人代理律师,也列举了数个法院判决向平台追赃的判例,要求法院依法审查,驳回蜜莱坞公司的执行异议。

━━━━━

律师:

涉案款大额打赏难被认定“善意取得”

北京京都律师事务所律师张蓬蓬,曾梳理200份关于使用诈骗、盗窃、职务侵占等犯罪所得款项直播打赏的刑事案件,发现涉及直播平台和主播追缴涉案款项的司法实践,曾出现多种观点的判决:仅向平台追缴的;仅向主播一方追缴的;同时向双方追缴的;不宜通过刑事追缴处理的。

7月3日,张蓬蓬在接受新京报记者采访时称,出现这种情况,是因为每个案件的侦查人员和司法人员,对直播打赏的认识不统一、态度不一样。有法院认为打赏是赠与行为,在刑事判决中不通知平台,直接判处向平台追缴。有法院认为打赏是消费行为,但指出主播、平台未付出合理的对价,判决予以追缴。

张蓬蓬认为,直播打赏在法律上应当是信息和娱乐性质的网络消费行为,在刑事追缴中,平台和主播应当都有适用善意取得的余地。但从他代理的多起案件发现,主播和平台是否属于善意取得,法院除了要考虑两者对赃款打赏是否知情外,还会从主播、平台获取的打赏,是否付出了合理的对价来评判,而争议点也恰恰就在判断对价的金额和合理性。

张蓬蓬称,从平台的角度来看,平台在网络直播软件研发、应用、维护中虽然有巨大的投入,但无法把成本量化到每一个主播身上或每一次的打赏中。主播在获取打赏时,同时无法量化自己取得打赏所付出的对价,特别是涉及高额打赏的情况下,主播给用户付出的服务,值不值得获取这么多的打赏,没有所谓的公允市场价值去评判。在这种情况下,法院往往可以“直播平台在获得高额打赏的同时未提供合理对价服务”的理由,对平台、主播进行追缴。

今年1月份,《人民法院报》刊发的“涉网络直播打赏追缴返还司法实务问题专题研讨会发言摘编”中,摘录了多位高校教授及多地高院刑事审判庭法官对网络直播打赏中赃款或违法所得是否适用善意取得、是否应予追缴返还等问题的分析。

江苏省高级人民法院刑一庭副庭长徐磊认为,具有强制性的违法所得追缴要受到第三人善意取得的限制,以免影响交易安全。对于善意取得,应设置严格认定标准,强调交易的对价性,不具对价性的,不构成善意取得。

广东省高级人民法院刑三庭副庭长苏智丽认为,可从五个方面判断能否适用善意取得:一是平台是否依法成立;二是平台是否尽到监管义务;三是主播服务内容是否违法或违反公序良俗;四是主播服务和打赏金额是否对等或基本对等,且符合限额规定;五是排除明知或者恶意串通的情形。

━━━━━

专家:

若平台按要求尽到义务不应被追缴

中国政法大学网络法学研究所所长、教授、博士生导师李怀胜认为,赃款用于直播打赏被追缴,首先面临的法律问题就是“直播打赏的法律性质”,它到底是属于民事上的服务合同,还是赠与合同,这也是导致出现“同案不同判”的根本原因。

李怀胜称,很多人被“打赏”二字所误导,认为观看主播表演是免费的、无偿的,所以打赏是单方性的赠与,可以被撤销,不受善意取得制度的约束,这本身是一个巨大的误读。如过去天桥卖艺,它突出的则是一个“卖”字。打赏也是对方基于这种表演的对价,观众在获得心理感受、情绪价值的情况下,自愿付出,这种付出的自愿性并不否认它是服务合同的对价性。而且,在直播过程中,主播付出了大量的时间和劳动,平台维持这种商业模式,投入也是巨大的,不能感觉主播挣了很多钱,就忽视他们的投入。

李怀胜认为,由于网络直播打赏与传统交易模式不同,用户打赏金额可能巨大,但并不能因此就将其界定为“第三人无偿或者以明显低于市场的价格取得涉案财物”的行为,因为这种对价的不确定性恰恰是网络直播产业所具有的特点,即对于对价的合理性应采用主观等值原则。

“学界对直播打赏赃款追缴的讨论比较多,主流观点还是认为,目前存在比较明显的‘劫富济贫’。”李怀胜认为,应当在法制化的轨道下思考这个问题,近几年,直播行业发展迅速(公开资料显示:截至2024年12月,我国网络直播用户规模达8.33亿人,占网民整体的75.2%;主播账号突破1.8亿个),平台挣了很多,但这是在法制化轨道下进行的,若平台履行了应尽的注意义务,满足善意取得的其他构成要件,便可善意取得赃款,不能因偏见,将平台作为实现损失救济的蓄水池。

北京理工大学法学院教授孟强在接受媒体采访时表示,中国的刑事立法一定程度上确认违法所得适用善意取得规则,司法实务上也多采适用善意取得的肯定说。网络直播平台作为一个商业场所,与用户的交易遵守等价有偿原则。原则上平台只要不存在重大过失,善意取得成立的要件就是成立的。

对于向主播追缴直播打赏的问题,李怀胜认为,用户对主播进行打赏,主播提供了表演等服务,不是无偿获得财物的行为。打赏行为作为一种消费行为,使得用户与主播形成服务合同关系,也适用善意取得,构成善意取得的,即使是赃款打赏也不应追缴。在司法实践中,作为打赏行为当事人的主播,更容易直接接触到打赏的用户,如果主播知道或应当知道打赏来源于赃款时,仍为了使打赏行为顺利完成而作出一系列隐匿、窝藏的行为,此时可仅将主播作为追缴相对人。

据了解,在席薇案中,在映客直播平台,取得打赏金额2万元以上的主播共计27名。目前,法院暂未向主播送达“追缴赃款”的执行通知书。

还没有评论,来说两句吧...